公立中学校の教育

- 先生が生徒に一方的に知識を授ける形の一斉講義型の授業を少なくし、生徒ひとりひとりの個性とニーズに対応した授業を行うこと。

- 英語と数学の2教科については、意欲を持って取り組む生徒とそうでない生徒の違いが大きいので、習熟度別のクラス編成をして授業を行うこと。

- 通常の授業だけでは飽き足りず、もっと勉強したいと希望する生徒に対しては、その希望に応えられるように、学校の学習環境を充実すること。

少子高齢化対応

宝塚の山の手の住宅地を歩いていると、ずいぶん空き家が増え、荒れ果てた感じのお宅も所々散見されます。その家を建てた方が、お亡くなりになったり、交通の便利な平地に移り住んだりされた結果であり、また、お年よりだけで住んでいるお宅の割合も非常に高くなったように見受けられます。宝塚では少子高齢化のため、今後20年間で人口が12.5%も減少すると予想されています。そうなれば、宝塚のような住宅都市では、税収が減少するだけでなく、社会保障関連経費などの支出ばかりが増えてしまいます。税収の安定だけでなく、街を活性化するためにも、出生率の向上や子育て世代の転入を促進することが必要であり、税制や医療、住宅建設費用などの優遇策も検討するべきだと考えます。

ごみ処理施設

▲完成予想図(新ごみ処理施設)

市立病院

▲宝塚市立病院

▲宝塚市立病院ただし、現在の病院の建物施設は昭和59年の開設以来40年以上が経過しており、病院が存続していくためには建て替えが不可欠です。当局によれば、建て替えの費用は約26 0 億円程度かかるということですが、そのためには何としても経営改革を進め、経常の黒字化を継続することが必要です。

いわゆるハコモノについて

市立文化芸術センター

市立文化芸術センター道路・水道

市内の上下水道には、過去の下水道工事で負った借金の負担が重くのしかかっています。老朽化した水道管の更新も急ぐ必要があり、また高台の宅地へ給水するために、ポンプ場など設備のメンテ費用もかかることから、上水道の決算は2年連続で赤字となっています。阪神間の他市と比べて低く据え置かれている宝塚の水道料金は、値上げもやむを得ないものと思われます。

宝塚市の財政状況

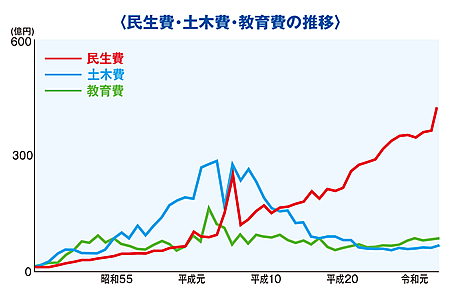

宝塚市の財政規模は、令和3年度の決算(歳入)で見ると、一般会計は940億円、特別会計は、国民健康保険が239億円、介護保険が225億円です。また企業会計は、市立病院が130億円、上水道45億円、下水道40億円です。一般会計の中では特に民生費と土木費は変化が激しく、ときの市長の政策や政治的判断もかなり反映していると考えられます。

まず民生費は、平成10年頃は土木費と同じくらいの水準であったのに、その後爆発的に増加しています。民生費には、障害者福祉費、老人福祉費、児童福祉費、生活保護費などが含まれており、いずれもその伸びが著しく、しかもその大部分は法律で市民への支給条件が定められており、宝塚に限らずどの自治体でも増加が著しいものとなっています。しかし、自治体によっては独自の基準で国が決めた基準に上乗せして支払っているものがあり、宝塚でも独自の上乗せ分があるため、それだけ民生費の伸び方が、他市に比べて大きくなっています。

土木費は、近年はずっと100億円を下回る水準が続いていますが、平成元~10年頃は、現在の2倍以上の金額を支出していました。その当時は新しい市民が他市よりどんどん転入してきたため、財政にも余裕があり、都市基盤を整備するためのさまざまな工事を行っていました。しかしその後、市民の増加が頭打ちとなり、税収が伸び悩む一方で、民生費での支出が急激に増加したため、土木費の支出は抑えられました。現在では道路や橋梁などの修繕も十分に行えない状況となっています。

なお、土木費ではなく教育費からの支出になりますが、学校の校舎なども十分な補修ができなくなっています。